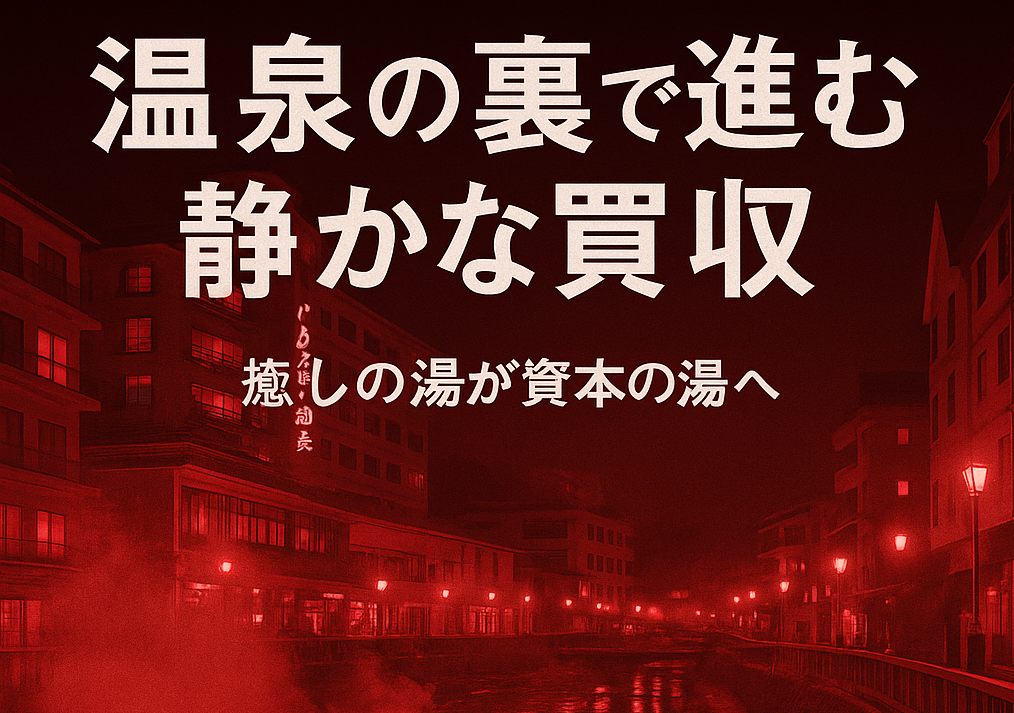

■ はじめに:癒しの温泉街が「投資の最前線」に変わった

山梨県・笛吹市。

東京からわずか90分。豊かな自然と温泉で知られる「石和温泉(いさわおんせん)」は、

昭和から続く“日本らしい観光地”として、年間100万人以上が訪れてきた。

しかし今、その温泉街がまったく別の顔を見せ始めている。

かつて旅館街だった場所に、

外国資本による買収・再開発の波が押し寄せているのだ。

■ 石和温泉の4分の1が“外国資本”に

2024年春、全国紙が報じた衝撃のデータ。

石和温泉にある約40軒の温泉旅館・ホテルのうち、

少なくとも10軒前後が中国資本を中心とする外国企業の所有または運営下にあるという。

かつて地元の中小旅館が並んでいた通りは、

いまや「外国資本グループのリゾートホテル」と「売却待ちの空き旅館」が混在する状態に。

地元関係者はこう語る。

「老朽化した旅館を立て直す資金がなく、外資に頼らざるを得なかった」

「買い手はほとんどが外国人。現金で即決してくる」

まさに「資本のスピード」が、地元の意思を上回っている現実だ。

■ “湯の街”が“投資の街”に変わるメカニズム

外国資本が温泉地を狙う理由は、単なる観光ビジネスではない。

その背後には土地・水源・ブランドの一体的な価値がある。

① 湯の権利=「永続的資産」

温泉地の土地には「湯権」「水利権」が紐づく。

一度取得すれば、半永久的に利用可能。

これはホテル経営よりも強力な資産価値を持つ。

② 為替と金利の恩恵

円安の進行(1ドル=160円台)は、外国投資家にとって実質4割引の買い物。

さらに日本の金利は依然低水準で、資金調達コストが格段に安い。

③ 観光立国政策の追い風

政府が掲げる「インバウンド6000万人計画」により、

観光地・宿泊業への投資が“国策級”の推進力を持つ。

つまり、外国資本が温泉を買っても「国の方針に沿っている」ように見えてしまう構造だ。

■ 「買収の波」は温泉だけじゃない

石和温泉では、温泉街にとどまらず、

周辺の山林・農地・水源地までもが買収対象になっている。

実際、山梨県庁関係者は次のように証言している。

「最近は“温泉街近くの山を買いたい”という問い合わせが外国企業から増えている。

理由を聞くと、“自然保護”や“リゾート計画”という名目だが、詳細は不明。」

つまり、表向きは“エコ・リゾート開発”でも、

実態は土地確保と水資源の囲い込みに近いケースもある。

■ 外国資本による“森林・水源買収”の現実

環境省・林野庁が公表したデータによると、

2006年から2024年までに外国資本が所有する日本の森林は1万ヘクタール超に達した。

うち約6割が北海道・長野・山梨・静岡などの観光・水源地帯。

一方、取引実態を正確に把握できていないケースも多く、

自治体関係者は「名義上は日本法人でも、実質は外資系列」という“抜け道構造”を指摘している。

「登記簿上の代表者は日本人だが、背後に中国・香港・シンガポール資本がついている」

こうした“ペーパーカンパニー型の土地買収”は、

地元では追跡不可能なケースも少なくない。

■ なぜ石和が狙われたのか?

-

首都圏から近く、外国人観光の中継地

富士山・河口湖・長野・名古屋を結ぶ観光ルート上に位置。 -

古くからの温泉資源が豊富

源泉数は山梨県内で最多。しかも湧出量が安定。 -

地価がまだ安い

東京都心の10分の1以下。

1棟旅館を丸ごと買っても、都市ホテルの1室分に満たない。

つまり、石和温泉は**「資本にとって都合のいい条件が揃った温泉街」**なのだ。

■ 法の“穴”を突いた買収スキーム

外国資本の買収は、表向き合法である。

なぜなら、日本では外国人による土地・不動産取得に制限がほとんどないからだ。

さらに彼らは、以下のような手口を使う:

-

日本人名義の会社を設立(代表は地元出身者)

-

背後の株主に海外投資会社を配置

-

実際の資金は海外口座から流入

こうして「外資の顔を隠した日本法人」により、

登記上は“国内企業による購入”として記録される。

自治体は、資金源の確認権限を持たないため、

“誰が実質所有者か”を突き止める術がない。

■ 「土地規制法」は観光地を守れない

2021年施行の「重要土地等調査法」は、

防衛施設・原発・国境離島などを対象に土地取引を監視する法律。

しかし石和温泉のような観光地は“対象外”。

実際、山梨県内の観光資産はほぼノーチェック状態にある。

自衛隊基地が近くにない限り、

温泉街・水源・農地の買収は完全に“自由市場”。

つまり、**「外国資本が合法的に温泉を丸ごと買える国」**というのが、今の日本の現実だ。

■ 外資再建の光と影

もちろん、すべての買収が悪とは限らない。

実際、外国企業による再建で息を吹き返した旅館もある。

-

施設を全面改装し、インバウンド客が殺到

-

廃業予定だった旅館が「外国人従業員寮」として再生

-

地元雇用が一部維持されるケースも

だが同時に、こんな声も聞こえる。

「看板は日本語のままだけど、オーナーも従業員も日本人じゃない」

「地元の仕入れ業者が外され、取引がすべて本社経由になった」

“地域再生”と見せかけて、

実態は地元経済から切り離された観光島になっている場合もある。

■ 全国に広がる「温泉買収マップ」

| 地域 | 状況 | 買収元の傾向 |

|---|---|---|

| 北海道・登別温泉 | 複数旅館が香港・中国系企業の所有 | 観光客囲い込み型 |

| 群馬・草津温泉 | 外資系ファンドが土地買収を打診 | 再開発名目 |

| 長野・白馬 | 別荘・ペンション地区が外資急増 | スキーリゾート投資 |

| 大分・別府 | 香港系企業が老舗旅館を再建 | ブランド再生型 |

| 山梨・石和温泉 | 旅館・源泉・山林を買収 | 温泉資産投資型 |

こうした動きは、すでに全国に波及している。

もはや“地方問題”ではない。

■ 専門家の警鐘:「資本の自由化が“文化の損失”を招く」

観光経済学者は警鐘を鳴らす。

「日本は“土地を売っても主権は守られる”という幻想を持っている。

しかし、文化資産・水資源・地域コミュニティを含む土地の支配は、

結果的に国家の形そのものを変えていく。」

つまり、法的には合法でも、

**文化・社会・地政学的には“静かな侵食”**が進んでいるということだ。

■ 地元の葛藤:「経済のためか、地域のためか」

石和温泉の地元関係者はこう嘆く。

「売らなければ倒産する、でも売れば町の魂が消える。」

後継者不足、修繕費の高騰、観光客の減少。

“売るしかない”旅館経営者が増える中、

「地元を守る資本」が存在しないのが最大の問題だ。

■ いま必要なのは“地域防衛”としての観光政策

単なる観光振興ではなく、

**「土地・資源・文化を守る観光」**への転換が求められている。

-

地元資本+行政+外資の“協調型運営”

-

透明な登記制度と資本情報の開示

-

水源・温泉権の国家的管理

観光は経済だけではない。

それは地域アイデンティティの防衛線でもある。

■ 結論:温泉の湯の下で流れているのは“資本の川”

石和温泉で起きていることは、

単なるリゾート再開発ではない。

それは、「土地の所有」と「文化の継承」をめぐる静かな戦いである。

湯の表面は穏やかでも、底では激しい資本の流れがある。

この現実を“知る”ことが、守るための第一歩だ。

💬 あなたはどう思いますか?

-

外国資本が温泉や水源地を買うこと、どこまで許せますか?

-

地元が衰退していく中、外資に頼る以外の道はあるのでしょうか?

-

“癒しの街”を、誰のものとして残していくべきだと思いますか?

👉 コメント欄で、あなたの意見を聞かせてください。

「知らなかった」から「動く」へ。

外国人問題・土地買収・移民政策のリアルを追いかけ、

署名活動や住民の動きを発信するブログです。

SNSでも動画で拡散中(YouTube・Instagram・TikTok)。

日本の未来を守るために、あなたの意見が力になります。

コメント